In dem wunderbaren Roadmovie von Alexander Payne fährt ein Sohn mit seinem Vater durch die ökonomischen Wunden des Mittleren Westens. Dabei geht diese Reise, wie so häufig im Roadmovie, in eine doppelte innere Reise: durch Amerika und hinein in die Psychologie und Vergangenheit des senilen Woody. Bruce Dern verleiht dem Woody jenes hölzern, schlaksige Trotteln im Gang und eine wortkarge Zerstreutheit, an der nicht recht auszumachen ist, ob sie Duldsamkeit, senile Infantilität, Müdigkeit oder einfach eine sture Schrulligkeit ist. Zurecht wird er in den Kritiken gelobt und verdient die Oskarnominierung.

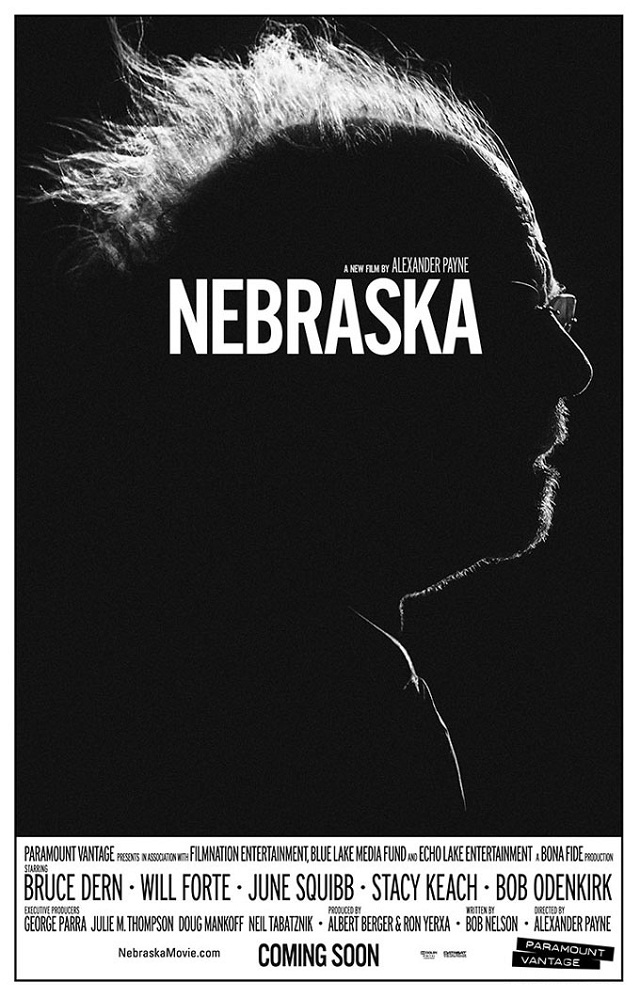

Bruce Dern als Woody Grant und Bill Forte als dessen Sohn David, „Nebraska“ Foto: Merie W. Wallace/Paramount Pictures. (Quelle: dpa)

Woody, das wird von vornherein klar, ist einem Betrug auf den Leim gegangen: einer postalischen Analogversion des Spams, das einen Gewinn ausruft, um an die Daten des Empfängers zu gelangen und ihm dabei vielleicht auch noch ein nutzloses Zeitungsabonnement anzudrehen. In Lincoln, Nebraska ist die ,Glücksnummer´ vorzulegen und der Gewinn abzuholen, also hat sich Woody, nötigenfalls zu Fuß, auf den Weg gemacht. Bei der gemeinsamen Reise zusammen mit seinem Sohn David Grant (Bill Forte) findet der Film ein dramaturgisches Zentrum in der duldsamen Suche des Sohns nach einer wirksamen Kontaktaufnahme zu seinem Vater.

Bemerkenswert an dieser falschen Fährte, von der alle wissen, aber nur Woody dran glaubt, ist ihre zielsichere Anvisierung von naiver und kraftloser Ergebenheit und gleichzeitiger Suche nach Hoffnung auf Veränderung. Wirkten die sonst hell und eher kontrastarmen Schwarz-Weiß-Aufnahmen im Laufe des Films eher leicht, so dominiert zu Beginn noch schwere und deprimierende Stagnation und Ausweglosigkeit. Das Filmbild findet hier für den Ausbruchsversuch von Woody aus seinem Leben verhältnismäßig viele Innenraumaufnahmen und kaum einmal einen Blick auf die sich öffnende Landschaft drum herum um Billings, Montana. Vielleicht trifft der Film damit ein Stimmungsbild des gegenwärtigen Mittleren Westens: keineswegs aber haben wir es mit einer einfachen dokumentarischen Repräsentation und filmischen Anverwandlung eines ,realen Amerikas´ zu tun. Nein, vielmehr zieht da entschieden in lakonischer Knappheit eine Leichtigkeit ein, die die pathetische Emphase amerikanischer Identität trocken legt und nach neuen Ansätzen sucht. Was der Film zeigt ist eine lakonische Welt, eine entleerte Welt, in der es zwar obszöne und zynische Betrugsversuche gibt, die der Film aber vor allem durch das emotionale Management des Sohns zu drehen versteht in eine konstruktive Veränderung der Lebenswelt.

Dass der Film nicht einfach repräsentationalistisch verfährt, zeigt der Ort Hawthorne an, in dem Woody aufwuchs, und den sie – eher gegen den Willen von Woody – anfahren. So wenig wie es ein wirkliches Hawthorne zwischen Billings und Lincoln gibt, so real ist aber das Ziel: es trägt den Namen eines der wirkungsmächtigsten amerikanischen Präsidenten und zu vermuten steht, dass dieses Städtchen etwas orientierungslos in der Gegenwart einzig in der Aktualisierung vergangener Größe eine Konstanz findet.

Irgendwie haben die Landschaftsaufnahmen auf mich gewirkt, als ob hier die Zeit eingebrochen sei: mal sind es die Trucks, mal die typischen Reklamearrangements, von denen Wim Wenders so fasziniert war, mal leerstehende Gebäude. In dieser Reihe finde ich besonders die alten Holzställe bezeichnend, in denen sich Farmergerät, Kompressoren und Leere verbergen, und von denen etwas trotziges ausgeht. Die Aussage von Woody am Mount Rushmore vor den in Fels gehauenen Präsidentenportraits könnte für die gesamte hier eröffnete Dingwelt gelten: „Doesn´t look finished yet. The ear of Lincoln isn´t even there.“ Hier spricht der Blick nicht von DEM Amerika, sondern von EINEM Amerika, dessen Visionäre hier in Stein gemeißelt daran gemahnen, dass jenes ebenso wenig fertig sei, wie sie selbst bloß Fragment geblieben sind. Ein Amerika, das längst an seine territorialen Grenzen am Pazifik gestoßen ist, findet sich in einer derzeitigen ökonomischen Dauerkrise und einer patriotischen Obdachlosigkeit auf sich zurückgeworfen. Und dieses Sich ist in keinem besonders gesunden Zustand. Einer Welle gleich schwappt die einstige Besiedelung von Ost nach West nun zurück ins Innere – nun von Ost nach West (wie die Reise von Billings nach Lincoln). Die Zeit bricht erneut in die Landschaft ein und fordert zu neuen Grenzen auf.

Was der Film diesem Mangel entgegensetzt ist die Zeit der Figuren im Raum: fast schon stummfilmartig lotet Alexander Payne hier eine stille Komik aus, die sich auf die Suche nach Gangarten, Gesten, Blicken und Dingkonstellationen macht. Die Wortkargheit von Woody trägt diese Perspektive, obgleich der Dialog keineswegs an Witz entbehrt. Die dadurch entstehende Leere, ist dabei weder langweilig noch bringt sie eine deprimierende Überforderung zum Ausdruck. Eher wirkt der Film in seiner lakonischen Geste geradezu wie eine literarische Fremdsprache im Hinterland. Der Soundtrack, in seiner zurückhaltenden Präsenz wunderbar unaufdringlich und zugleich bestimmend, fängt die Bilder ein und gibt sie uns zurück wie ein schrägsitzendes, melancholisches Heilpflaster in einer darbenden Wüste. Der Film gewinnt dadurch eine zwanglose Leichtigkeit, wie ich sie lange nicht gesehen und gehört habe. Das liegt vor allem aber auch an der Wahl der Besetzung durch Nebendarsteller: Diese Zwanglosigkeit im Umgang mit der eigenen Darstellung fand ich entspannend. Der Film zeigt aber etwas auch sehr deutlich: Man muss nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst etwas vorspielen, um es wirklich werden zu lassen. Ist das eine Strategie der Wirklichkeit konstituierenden Selbstillusionierung? Es ist fast so, als ob es wieder Grund gäbe an einen Mittleren Westen zu glauben, obgleich dieser erst einmal wieder etwas finden muss, wofür es sich zu leben lohnt, denn zu sehr partizipieren auch die Figuren Paynes an einem amerikanischen Traum. Darin ist der Film patriotisch – obgleich er diesen Patriotismus ohne Verachtung für seine Figuren lakonisch entkleidet. Darin ist der Film auch auf sanfte Weise politisch.