Ohne Zweifel nimmt das Performative im akademischen wie kunstkritischen Diskurs eine derzeit prominente Stelle ein. Es wäre keine Übertreibung anzunehmen, dass sich alles, in Wissenschaft, Kunst und Ökonomie (um nur drei sehr prominente institutionalisierte Bereiche zu nennen), auf diesen einen Begriff beziehen lässt. Hier versuche ich einige Blüten dieses wuchernden Wurzelgewächses aus-einander-zu-lesen und zugleich den etwas gewagten Bogen zum Film zu schlagen. Gleichwohl wird der Umweg etwas Geduld für sich in Anspruch nehmen müssen.

Performance Philosophy. Staging a New Field. 11.-13.04.2o13, University of Surrey, Guidlford, UK. Foto: FRAGMENT FILM

Blüten des Performativen

In der performativen Dimension erfahren disparate Gebiete ihre höchste Verdichtung und ich möchte der Frage nachgehen, was diese Blüte den Disziplinen eigentlich hinzufügt? Ein Begriff, der zugleich entlang einer Fluchtlinie auf ein inneres Zentrum einer Glut verweist, in deren Hitze alles evaporiert. Eine produktiv-schöpferische Leerstelle, deren paradoxe Existenz vor allem in einer Forderung besteht, in einer Ethik.

„Dieser Anspruch, diese Forderung verlangt, dass wiederholt werde, was nicht statt gehabt hat, dass der Nichtort, die Unstatt oder die Nichtpräsenz jedes Ursprungs, jeder Substanz, jedes Subjekts, auf die einzige Weise bejaht, behauptet und bekräftigt, also affirmiert wird, die möglich ist: nämlich in einer nomadischen Affirmation.” [1]

Dieses Zitat von Jean-Luc Nancy zeugt von der Schwierigkeit dieses immanente „Jenseits des Sinns rückhaltlos zu seinem Recht kommen zu lassen“. Eine Begriffsschwierigkeit einer Benennung des Unnennbaren, das performative Paradox (oder: das paradoxe Performative) dieses Nicht-Ortes oder den Außerhalb-Ort, den Schwellenort des Übergangs, der nie vorüber ist. Diese paradoxe Dialektik löst sich in ein produktives Verhältnis auf. Es ist jener kafkaeske Moment auf einer architektonisch verorteten Ethik eines zögernden Blicks auf einer Brücke zu Beginn des Schloss-Romans:

„Es war spät abend als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehn, Nebel und Finsternis umgaben ihn, und auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führt und blickte in die scheinbare Leere empor.“ [2]

Mit dem Beginn der doppelten Reise (des Protagonisten und des Lesens) wird jene Brücke zur Dorfschwelle, auf der das Betreten sich als Zögern artikuliert. Der Roman beginnt mit einem Stillstand. Man könnte dies als akademisch eigenwillige Interpretation deuten, bei der ein Zögern im Anfang zu einem mächtigen Theoriegebäude aufgebläht wird, wodurch die (Literatur-) Theorie oder die philosophisch inspirierte Kunstkritik sich den Vorwurf ausgesetzt sähe, ein unnötig verkomplizierendes Sperenzchen durchzuführen, um sich selbst zu legitimieren. Ein Vorwurf, bei dem sich Künstler wie Akademiker nicht viel nehmen. Nur kann dieser Vorwurf als Frage an eben jene rein pragmatisch orientierten zurückgegeben werden: „Was liegt dem aktiv Handelnden zugrunde und mit welchem Recht wird dieses Zögern übergangen?“ Man könnte auch noch nachsetzen: „Was performt jene empirische Wissenschaft als soziale Praxis, wie setzt sie uns mit Welt in Verbindung und was bewirkt sie damit?“

Halten wir hier kurz inne, denn dieser Satz hat ein Gewicht, das kaum zu unterschätzen ist: es hebt eine Evidenz auf. Die Evidenz des methodisch Wissenschaftlichen und fragt nach ihrer Funktion als „soziale Praxis“ und „Weltverbindung“. Anders gefragt: was übergeht die Wissenschaft in ihrer Systematik und Technikaffirmation (das muss hier etwas polemisch bleiben)? Eine neue Denkbewegung wäre die eine Antwort, eine Sensibilisierung für das Ding eine andere. Ich gebe hier der Ungeduld des Brückenschlags zum Film etwas nach: der Film als Keilmaschine kann in den methodischen Gang der Wissenschaft und des Denkens hineinschlagen und aufspalten, was zuvor im Fluss der Evidenz nicht Gegenstand der Reflektion gewesen war und dem Bewusstsein unzugänglich als Nicht-Ding, ungegenständlich entfleuchte. Es bedarf also eines anderen Denkens, um eben jene Anteile hochzuheben, deren wir zuvor entbehrt haben.

In jener „nomadischen Affirmation“ liegt eine Forschungsbewegung und Praktik, deren Schreibspur von einem Sowohl-als-auch zeugt, einer Fiktion der Gleichzeitigkeit verschiedener, aber möglicher Gegenwartswelten – sowohl die eine Welt ist möglich, als auch die andere Entscheidung, die zu einer anderen Welt führt. Souverän und erfinderisch balanciert man die einzelnen Möglichkeiten ab. Und mit welchem Recht ist der Realitätsgehalt verschiedener Möglichkeiten in Frage zu stellen? Mit dieser Schwellenkunde des Sowohl-als-auch umwandert die (künstlerisch-wissenschaftliche-philosophische-ökonomische-etc.) Praktik in einer sich entfernenden Annäherung einen neutralen Ort des Weder-das-Eine-noch-das-Andere. Ein performativ sich einstellender, zukommender Ort des Medialen. Ein punktueller, immer wieder aufgesuchter, doch nie erreichbarer Zwischenort, ein entfleuchender Transitort. Bemerkenswert an diesen Überlegungen ist die nicht-zufällige Koinzidenz einer disziplinübergreifenden Erfahrung: man ist in eine nicht-empirische Erfahrung eingebunden. Was heißt das?

Tagung „Performance Philosophy. Staging a new field“

Auf der Tagung „Performance Philosophy. Staging a new field“ an der University of Surrey in Guildford (ein äußerst langweiliges Mittelklasse-Städtchen, in dem viele Londoner Pendler wohnen, und deren Töchter sich am Wochenende in pinken Miniröckchen im Mamboclub vergnügen) übernahm der Titel eine heuristische Funktion und versammelte unter seinem Dach Künstler_innen wie Akademiker_innen vor allem aus den Geisteswissenschaften. Die Benennung einer nicht-empirischen Erfahrung ist nur unter äußerster Gefahr einer Verallgemeinerung jener Performance-Kunst zu haben. Es geht gar nicht ohne diese Gefahr, deren produktives Moment aber gerade darin besteht etwas von der Vielfalt dieser nicht-empirischen Erfahrung spürbar zu machen. Es geht – so meine These – um die Herstellung einer intensiven Spannung, die nur ganz bestimmte Konstellationen ermöglichen, und die sich von dem Zwang befreit hat ihr Ziel in einer ökonomischen Optimierung zu suchen. Der Begriff des Ökonomischen selbst verändert sich unter diesen Praktiken, Wissen wird zugunsten des Prozesses und der Praktik zweitrangig. Es geht um ein Offenhalten der Öffnung zu Möglichkeiten. Man forscht mit dem Körper und seinem Vermögen.

Wenn der Untertitel „Staging a new field“ auf eine topologische Erschließung oder Sichtbarmachung aus ist, so löst dies den akademischen Reflex aus, eben jenes „field“ mit Kategorien zu verminen, die in ihrem Territorialgestus mit Funktionen, Dimensionen und Attributen zu kolonisieren versuchen, was sich eben dieser Kartographie entzieht. Das Feld des Neutralen ist kein Südpol, auf dem man sein Fähnchen wehen lassen könnte, um dann mit einem Beweisfoto seine abenteurlustige Forschernatur unter Beweis gestellt zu haben. Es ist lediglich – und das ist nicht wenig – ein nomadisches Wandern möglich, deren Annäherung sich zugleich in eine Abgrenzungspraktik hineinbegibt, deren zentraler Modus das Mediale ist, durch das es erst in Erscheinung treten kann.

Die poetische Dimension und zugleich ethische Forderung, wenn nicht Verpflichtung, liegt eben darin, zuzulassen, dass ein Bereich sich einer systematischen Erschließung widersetzt und eben dadurch ein ungeheures kreatives Potential freisetzt. Die individuellen Zugänge werden zu Übergängen, die spürbar machen, was Jenseits des Sinns liegt, aber weder transzdendental (also dem reinen Subjekt zugehört) noch transzendent (also der Erfahrung des Jenseits selbst) ist. Es ist ein diesseitiger Sinn Jenseits des Sinns. Eine Wiederholung dessen, was nicht statt gehabt hat. Die empirische Erfahrung ist unzugänglich, lässt sich aber in eine ästhetische Fiktion kanalisieren. Sie kann in dieser sich medial entfernenden Annäherung eben jene Spannung spürbar machen, deren Zeuge man gewesen ist.

Zeugenschaft des Nichts

Jener Zeuge, der durch etwas Erlebtes durchgegangen ist und in traumatischer Bindung und in Freundschaft an die/das Opfer nicht darüber spricht, sondern zu ihnen/ihm spricht und ihren Resonanzraum in die Fiktion trägt. Völlig verkennen tut man diese Praktik, wenn man sie als bloß pathologisch abtut. Überhaupt die Pathologie, die so eng mit einem Normenverständnis des Gesunden verbunden ist, dass sich darin auch ästhetische Praktiken, denen man ja gerne Freiheit an sich attestiert, haben gefangen nehmen lassen. Das Erlebte wird zu einem Faktum, Erfahrung und Faktum fallen zusammen, werden ästhetisch und stellen sich in ein Erbe einer Wahrnehmbarkeit von Wahrnehmung. Diese Bewegung ist für die ontologisch heftige Opposition von Fakt und Fiktion grundlegend: aus Angst vor der ontologischen Unbestimmtheit von Fakt und Fiktion geht es nicht nur um die Anerkennung von Fiktionen (da gibt es wohl kein Problem), sondern um die Anerkennung ihres Realitätsgehaltes. Dies Bedarf gleichwohl eines Vermögens, eines Fiktionsvermögens, einer Fähigkeit die Relevanz von Fiktionen für die Wirklichkeit zu erkennen. Und eben darin artikuliert sich eine aufklärerische Linie, auf dessen ästhetischer Seite der Film eine pädagogische Funktion übernommen hat. Allerdings: der Zeigefinger, der ist verschwunden (natürlich gibt es immer wieder unverbesserliche Moralisten, die es nicht besser wissen, als zu belehren). Es geht mir hier um Momente einer Abgründigkeit, die ein Problem formulieren: wie schauen (filmische) Strategien aus, die in der Lage sind diese Absurdität des Lebens wachzuhalten und die eines akzeptieren:

„<Für nichts>“ arbeiten und schaffen, in Ton meißeln, wissen, daß sein Werk keine Zukunft hat, sein Werk in einem Tage zerstört sehen und wissen, daß das im Grunde nicht wichtiger ist, als für Jahrhunderte zu bauen – das ist die schwierige Weisheit, zu der das absurde Denken bevollmächtigt.“[3]

Das Werk mag zwar keine Zukunft haben, gleichwohl wirkt es auf ihre Gestaltung ein. Es trifft in jenen Möglichkeitsraum, der durch das `Werk´, das keine mehr ist, verändert wird. Etwas pathetisch gedrechselt wird aus dem Nichts als Maske ein Nichts an Maske: eine Flüchtigkeit für die Ewigkeit, deren Performanz das Denken kitzelt. „Der Kunst kann nie so gut gedient werden wie mit einem negativen Gedanken.“, so Camus.

In einer kritisch, reflektierten Distanz zu Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft wird die Fähigkeit JA zu sagen, erprobt. `Ja, aber nun ist es anders.´ Die umfassende Halluzination eines real Erlebten findet sich in einem melancholischen Weltbezug wieder, der vom Schmerz nicht lassen mag, ihn gar zum Anlass ästhetischer Produktion nimmt. Die Devianz des Ästhetischen als spürbarer reiner a-subjektiver Bewusstseinsstrom, der notwendigerweise &performativ Differenzen produziert. Mitunter bedeutet dies eine Höllenpraxis für den Zuschauer, der ohnehin ob seiner (bürgerlichen) Moral und seines Wissens und Denkstils verdächtig ist: welcome to the haunted home.

Gewalt der Disziplinentrennung

So ließen sich die historischen Genealogien von Theater und Philosophie auf ihre unterschiedlichen Ursprünge hin perspektivieren und die aufkeimende Lücke zwischen den beiden institutionalisierten Disziplinen als produktive Leerstelle stark machen. Mind the gap.Es gibt gute Gründe für eine solche Trennung, in der sich das Theater von der Philosophie inspiriert sieht (Brecht, Artaud, Beckett, Camus, etc.) und umgekehrt die Philosophie vom Theater Konzepte entwickelt hat (Platon, Bergson, Adorno, Deleuze, Cavell, Badiou). Schaut man genauer oder einfach anders hin, so geht diese krude Oppositionsstellung nur unter dem Einkauf eines repräsentativen Verständnisses von Theater und Philosophie auf, wie es sich innnerhalb der Akademie ausgebildet hat. Man ist berechtigt den Verdacht eines Kategorienfehlers zu haben: wenn Performance Philosophy ein „neues Feld“ suggeriert, wieso bedient man sich dann gerade der instituationalisierten Varianten und grenzt sie durch eine Verhältnisbestimmung voneinander ab? Zumal Beckett: ist nicht gerade unter seiner Autorschaft Theater und Philosophie untrennbar zusammengefallen, sodass die Werke als eigenständige Denkpraxis im Bühnenraum auftreten? Wie möchte man allein in diesem Falle entscheiden – und Singularitäten sind hier nicht Ausnahmen der Regel, sondern ein Beispiel für die Möglichkeit einer Zusammenkunft, eines close encounters von Theater und Philosophie. Wenn man überhaupt davon sprechen kann, dass eine Singularität etwas exemplifizieren kann, dann, dass sie die Möglichkeit zeigt, dass etwas anderes möglich ist, als ein dialektisches Denkschema.

Das X markiert die Stelle oder: die fehlende Konjunktion

Schauen wir uns den Titel noch einmal genauer an: Performance Philosophy. Die Syntax ist klar: zwei Nomen in Reihe durch keine Konjunktion verbunden. Sie stehen nebeneinander; man mag eine Hierarchie durch die Sukzession vermuten und der syntaktischen Stellung von Performance wie (auch im Englischen) üblich eine adjektive Funktion geben. Jedoch heißt der Titel ja nicht „performative philosophy“, zumal dann die Frage wäre, was die umgekehrte Variante „philosophical performance“ in Abgrenzung dazu sein soll? Und was bedeutet es zum Einen der Philosophie performative Qualitäten beizugesellen und zum Anderen die Performance philosophisch zu sättigen? Ist sie das schon oder soll sie es erst werden? Spielt sich dann Philosophie nur in der Sprache ab? Auch ein dialektischer Tausch in „Philosophy Performance“ macht es nicht durchsichtiger, es klingt ein wenig stelziger. Was bleibt sind zwei Nomen, deren Verhältnis ungeklärt ist.

In einem Band, der sich unter anderem Schwerpunkt, einem ähnlichen Problem stellt, ist die ungewisse Verhältnisbestimmung zu einem produktiven Moment geworden, der sich gleichwohl als akademischer Diskurs niedergeschlagen hat: „Ästhetik x Dispositiv“ [4]. The philosophy of the X. Dieses X markiert keine Leerstelle, keinen Zwischenraum zwischen zwei disparaten Bereichen, sondern versucht eher den syntaktischen Zwang der Reihung auszuhebeln und keine übergreifende Theorie oder Praktik zu erarbeiten, sondern mannigfaltige Verhältnisse und Verbindungen herzustellen. In einem kühnen Bogen ließe sich das Dispositiv mit der Philosophie analogisch verbinden, wenn damit Erfahrungsfelder gemeint sind, die ein Netz von Beziehungen charakterisieren, das nicht objektivierbar ist und eher die Art und Weise bezeichnet, wie sich Dinge, Praktiken, Beziehungen usw. in der Zeit und durch die Zeit ergeben und versammeln. Gleichwohl, und darin unterscheiden sich Philosophie und Dispositiv, erlaubt erst die Philosophie ein Bewusstsein vom Dispositiv, solange es nicht selbst dessen Teil ist. Im Schwung des gleichen kühnen Bogens versammeln sich auch Ästhetik und Performance zusammen, insofern mit Ästhetik die Formung der Existenz und des Subjekts gemeint ist. Damit wird ein Prozess gemeint, in dem man sich selbst aktiv verändert.

„Wenn das Dispositiv einen Subjektivierungsprozess voraussetzt und produziert, in dem das Subjekt aus dem Dispositiv hervorgeht wie ein Kind aus seiner Zeit, müssen wir von dieser Subjektivierung, von dieser Form von Sozialisierung, einen ganz anderen Prozess unterscheiden, den wir als Ästhetisierung bezeichnen können. Dabei handelt es sich um einen individuellen/subjektiven Vorgang und nicht um eine vom Dispositiv aufgezwungene Lebensform. Es handelt sich um Schöpfungen, um persönliche Stile, die sich normativ auf die ganze Gesellschaft ausdehnen können.“ [5]

Politische Dimension des Performativen

So hat denn die Performance Philosophy eine immanent politische Bedeutung. Und hier von Sinn und Bedeutung zu sprechen hat genau dort seinen Ort, wo es um eben jene Sphäre des Politischen geht, die uns an Erfahrungen teilhaben lässt, die uns herausfordern und nicht einfach vom Tisch weggefegt werden können. Eine philosophisch inspirierte Kunstkritik fungiert zwar als Orientierung gebendes, textuelles Verfahren, fügt dem Kunstwerk aber nicht einen beliebigen Paratext hinzu, sondern versucht sich an einer Begegnung mit dem Kunstwerk. Ein Begegnungstext, bei dem etwas mit dem Schreibenden passiert und im besten Falle auch dem Lesenden. Eine gute Kunstkritik, und das gilt gleichermaßen für die Filmkritik, denkt mögliche Begegnungen mit, kehrt eine zentrale Idee bzw. ein Konzept heraus und begegnet idealerweise offen der Offenheit jenes Kunstwerks und lässt es zu, dass man davon berührt werden mag (vorausgesetzt man möchte verändert werden). Es geht in einer historisch ausgreifenden Geste auch um die Befragung von Genealogien. Woher kommen die Bedingungen, auf deren Basis wir unser Wissen, unsere Thesen und Annahmen über oder von der Welt artikulieren? Was sind die Funktionen dieser dominanten Varianten dieser Weltbezüge und was machen sie mit unserem In-der-Welt-sein? Welche Methoden verwendet die Wissenschaft? Welche kulturellen Praktiken verändern uns durch ihre Wissensbildung?

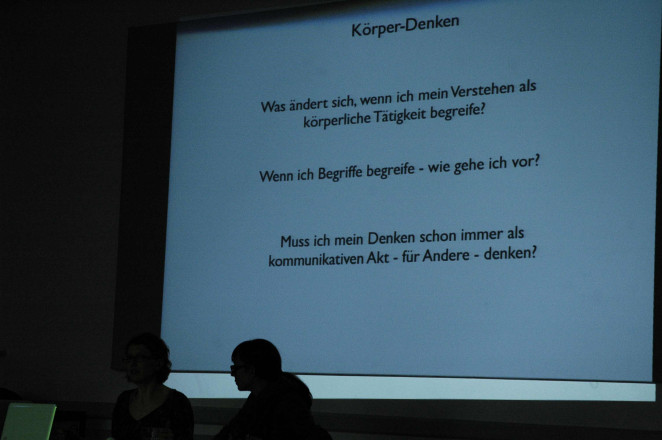

Es geht um ein Körperdenken und die Frage wie eine nicht-represseive Gemeinschaft gedacht werden kann? Wie kann eine Gesellschaft praktiziert werden, in der das Individuum nicht als Störfaktor in einer Massengesellschaft wahrgenommen wird, sondern als produktives Mitglied, das nicht notwendigerweise auf Integration aus sein muss? Welche Praktiken führen hierbei zu der Wahrnehmung einer solchen Wissensproduktion, die eine ganz andere ist, als die ökonomisch wertvolle? Ist denn die freudsche Analyse nicht eine sehr erfindungsreiche Variante des Dialogs, mit der er die „menschliche Kultur“ um eine überraschende Form bereichert hat, wie Maurice Blanchot an einer Stelle über „Das analytische Sprechen“ bemerkt? Und mit welcher Technologie des Selbst wird hier eigentlich welches Wissen produziert? Es bedarf in diesem Feld einer Revision des Arbeitsbegriffs: im zeitgenössischen Zwang zu Strategien der Selbstoptimierung (man muss sich ja schließlich gut verkaufen können) geht es um die Freiheit NEIN zu diesen Subjektivierungsformen zu sagen und mit diesem NEIN erfinderisch umzugehen. Das ist weder angenehm, noch besonders erquicklich, ja geradezu schmerzlich und herausfordernd. Aber das ist das JA auch, nur das hierbei (zumeist) die individuelle kreative Praxis mit einkassiert wird.

Ausdifferenzierung der Disziplinen

So differenziert sich innerhalb der Theaterwissenschaft eine eigene Forschungsrichtung heraus, die sich auch nochmals von der Tanzwissenschaft abgrenzt: die Choreographie. Vielleicht ist die Dramaturgie ein Körperdenken spürbar zu machen, dasjenige, als das sich Choreographie vielleicht beschreiben ließe (und sich damit auch vom Diktum der Schrift ablöst und zu einem performativen Schreiben von und in Bewegung wird), die fragile Speerspitze eines starken Konzepts von Performativität, das nicht mehr das hochtrainierte Vermögen des einzelnen Tänzers in den Mittelpunkt rückt, sondern dessen räumliche Bewegung und Einbindung in Anordnungen innerhalb der Performancegruppe. Hier ist das deleuzianischem Vokabular auf fruchtbaren Boden gestoßen und wuchert dort im Reden über die Performances (Assemblage, Multiplicity, a-subjektives Bewusstsein, Bewegungen der Immanenz, Intensitäten und Virtualitäten, etc.).

Angenommen die These stimmt, dass das Denken sich offensichtlich nicht selbst sein lassen kann und laufend sein eigenes Vermögen durch Tun unter Beweis stellen muss? Dann muss auch die Konsequenz geschlagen werden, dass diese Haltung zum Denken in die Institution Eingang gefunden hat (vielleicht sogar aus ihnen heraus entstanden ist) und sich dort reproduziert. Wie also kann der Denkstil in Politik, Ökonomie und auch den Universitäten global verändert werden? Wenige als eine Antwort, ist eine Reaktion erst einmal denkbar: dieser Denkstil bietet auch Angriffsfläche für wohlplatzierte Ironie, deren Bitterkeit mitunter in tiefe Verachtung oder gar Ekel kippen kann, wenn nicht längst das Herz verblutet ist und man die Kraft einer schnippisch-souveränen Ironie verloren hat. Wer die Chance hat, sollte sich in dieser Hinsicht mal einen, der sehr unterhaltsamen Vorträge von Andrew Bowie anhören.

Wie sähe eine Gesellschaft aus, deren Hauptanliegen darin besteht aus schwachen, starke Konstellationen zu machen und sich immer wieder in der Aufgabe sieht, erfindungsreiche Subjektivierungsformen und neue Erfahrungen zu produzieren? Wie können anstelle von Einpanzerungen offene Wunden ausgestellt werden, dem Zwang eine Kultur des Zulassens und des offenen Begegnens weichen? Es ist noch ein langer Weg bis hin zu einer Institutionalisierung des Nicht-Instituationalisierbaren, d.h. einer Einsicht, dass auch demokratische Verfahren der Mehrheitsevaluation irgendwann ausgedient haben werden und an ihre Stelle andere, komprimiertere Kommunikationsformen treten müssen, deren Gestalt uns noch unbekannt ist. Dies heißt nicht einem Aktivitätswahn zu verfallen, um endlich herzustellen, was längst überfällig ist, sondern Praktiken zu erproben, die von einer passiven Urquelle ausgehen und die Quelle ihrer zugrundeliegenden Passivität immer wieder neu erproben. Eine ununterbrochene Differenzbildung ohne Pole verschiedener Disziplinen. Eine intensive Praktik.

Conference: Performance Philsophy. Staging a New Field. 11.-13.04.2013, University of Surrey, Guildford, UK

(Dieser Essay erschien in einer leicht veränderten Fassung im April 2013 auf: KunstWissenKolloquium)